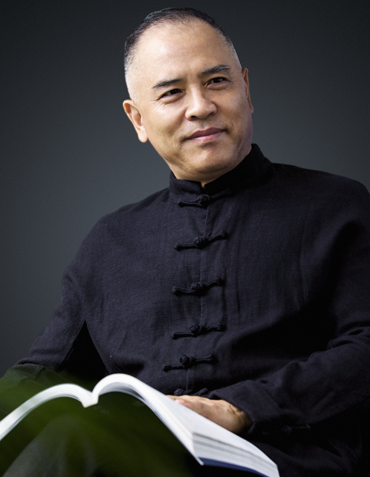

景柱,1966年10月生,河南兰考人,中共党员,北京大学博士后,教授、博士生导师,中国民间商会副会长、海马集团董事长,海马汽车创办人、海保人寿创办人。

所谓跑着上学,因为开始没有交通工具,只能跑着上学;后来有了交通工具,又刻意跑着上学。

我第一次跑远路,大约5岁,跑的是小路,而且是夜路。

那年盛夏之时,父亲作为大队干部,带领社员在西代庄的窑场烧砖。也许是想我了,父亲头天晚上赶回家里,说是第二天一早带我去窑场玩几天。窑场在西代庄北边的黄河故道里,离我家有十几里路,我当时对这个距离没有任何概念,也没有任何心理准备。

第二天鸡叫三遍后,我被父亲唤醒,半醒半睡地跟着走了。父亲背着行囊,在前面走得飞快;我跟在他后面,连滚带爬地跑着撵。因为走夜路,又是田间小路,我摔了很多跤,既不敢停又不敢哭,心中充满了对父亲的怨:在黎明前的黑暗中,为啥对我如此狠心?不怕我走丢了?不怕我被狼叼走了?

其实,当时父亲一直用耳朵搜索着我的动静,把握着前后距离。到达窑场时,太阳刚刚爬上树梢。父亲对我说:走快点,摔几个跟头不要紧,等太阳爬过树梢,你就走不动了,要是在沙漠,或许会渴死在半路上。

高中时期,学到《李愬雪夜入蔡州》一课时,我突然意识到,父亲那次对我拉练,开启了我的长跑基因,树立了我长途跋涉的意识,也培养了我科学进取的智慧。

关于自己的晨跑习惯,第一次记忆,就是父亲的这次启蒙。之后,每到秋季,父亲总带着我和哥哥,每天五更起床,提着马灯,到村子外面一个很大的柿园里捡柿子。因此,家里每年都能收获一大缸天然的柿子醋。1978年,父亲去世后,母亲被关进了“学习班”,哥哥们在外地工作。那一年,家里分到了一块自留地。从此之后,我领着弟弟,天不亮就起床,先跑到村里村外拾粪积肥,之后再跑去上学,放学又跑回家里给弟弟妹妹做饭吃。母亲被关进“学习班”期间,每天还要给母亲送饭。那时候,十二岁的我勇担重担,心头的念想是“有山靠山、无山独担”。由于有了充足的肥料,家里自留地里种的麦子,总是村里收成最好的。因此,虽然吃了很多苦,见识了太多的世态炎凉,但从没让弟弟妹妹饿过肚子。

几十年来,我一直感觉,自己不停地跑着上学、跑着成长!因为社会一直在跑着,人若不跑,就会落伍,就会被社会所淘汰。

就普通人的日常出行而言,几千年来都是靠双腿,我小的时候称之为“11路公共汽车”。马作为战争资源,一直未能成为普通人的交通工具,后来和牛、驴一样,成为了农耕的主力。当然,牲口现在已经被农机所取代。对于中国社会而言,上世纪七十年代进入了自行车时代,九十年代进入摩托车时代,本世纪初进入了小汽车时代。普通人的社会认知半径,和日常出行工具密不可分。双腿时代是10公里左右,自行车时代是30公里左右,摩托车时代是50公里左右,小汽车时代是100公里左右,高铁时代已经是几百公里了。超过这个距离,人的心理就会产生陌生感。

从我上世纪七十年代初读小学,到八十年代末读完大学的近二十年,特别是十一届三中全会之后,是中国历史上的一次“快跑时代”。中国社会从双腿时代,经过短暂的自行车时代,快速进入了摩托车时代。实质上,在短短的一二十年中,中国社会普遍性地经历了三次工业革命。

黑格尔讲过:“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类没有从历史中学到任何教训。”记录这次“快跑时代”之前的社会点滴,是本文的写作目的之一。正如孟元老在《东京梦华录》自序中指出:谈及那一段历史,年轻人往往不以为然,恐怕时间久了,论其风俗者,失于事实,诚为可惜。

一、家门口的小学生活

我出生在河南省兰考县大李庄大队(现大李西村)。大李庄大队原属红庙公社管辖,1975年划给了新成立的闫楼公社管辖。当时的大李庄大队由大李庄村和王庄村组成,人口近万人。由于人口太多,改革开放后,先后分拆为王庄村、大李西村和大李东村三个行政村。就大李庄村本身而言,听老人们讲,清朝时是三个自然村,东边是大李庄,由李姓人氏开创,主要是李、卞、赵、王、苗、秦、湛等姓氏家族居住;西边叫什么堡,主要是景姓和周姓两大家族居住;北边叫后岗村(我小时候叫后凸),主要是王姓大家族居住。由于三个自然村离得太近,慢慢地连在一起了,民国时期统一定名为大李庄。

令人不解的是,开创大李庄的李姓人家,上世纪七十年代就绝迹了,现在的大李西村和大李东村没有一户姓李的。我上小学时,见过最后一个李姓孤寡老头,他解放后被确定为贫农代表,在大李庄学校负责打铃。我记得李代表中等个头,满头白发,黑黑的脸庞上闪烁着一双大眼,浓密的络腮胡,满脸的树根纹,一副典型的老农脸谱。当时学校有一个老式的发条闹钟,李代表总是擦得铮亮,常提在手上。大铁铃挂在教师办公室门前的槐树上。李代表打铃时,准点无误、专业劲道。预备铃是一声:铛、铛、铛、铛;上课铃是两声:铛铛、铛铛……;下课铃是三声:铛铛铛、铛铛铛……;集合铃是连声:铛铛铛铛铛铛……。

李代表去世后,全大队的人都认为李姓绝户了。几年前,我和时任郑州市外侨办主任李陶然聊天,他突然告诉我,他的老家在兰考县大李庄,他爷爷辈小时候离开村子的。我听到后十分惊喜,原来李姓不是绝户了,而是升级了,进城了。李姓对于大李庄而言,是村子的开创者,先驱没有变先烈,是历史的庆幸,也是一种福报。

我的小学与初中,都是在大李庄学校毕业的。读小学时,家离学校只有几百米,多是听到预备铃响才开始往学校跑。预备铃和上课铃间隔10分钟,基本没有迟到过。有时候,父母带着弟弟妹妹去看望姥姥,让我上午放学后跑到姥姥家吃午饭。姥姥家住在学校北面的高寺村,中间隔着王庄、肖庄两个村子,跑个来回大约需要2个小时。我都是一放学就跑,跑到了就吃,吃完了再往回跑,也不耽误下午上课。

那时,家族中有个建良哥,家里开了个醋作坊,他总是趁着午饭前后,挑一担醋叫卖好几个村子。农村的午饭时间大约在下午1-2点钟,这个时间,人们都从田间地头回家做饭,家家都有烟火,醋卖得快。有一年夏天,我经常上午放学后,饿着肚子,陪建良哥跑着卖醋,下午再跑回学校上学。因此,我的商业实践是从小学开始的,非常理解生意人的生活苦楚。

二、槐林场的初中生活

大李庄学校原本是个优秀的大型小学,文革后期,突然不自量力地办起了初中部。教初中的老师很多是初中学历,教起学来十分荒唐。那时初中有一门机电课,上课时有学生问老师:电源关闭后,为啥马达还在转?老师回答说:马达里面还有点电渣。

我读初一时,全国正在如火如荼地大办“七二一”大学,而且一刀切、一阵风地办了三万多所。因此,大李庄学校的初中部,也跟风搬到沙土堆上的槐林场中了。沙土堆在村子南边,东西十几里、南北三五里,上面长满了槐树林。新校址离家大约三公里,三顿饭回家吃,一天下来,来回得跑20多公里。

我们白天跑着上学,有时晚上还得跑去槐林场巡逻护林。沙土堆是有名的乱坟岗。几百年来,三里五村的,谁家刚生下的孩子死掉了,都是直接扔到沙土堆让野狗吃掉,因为老家有风俗,死婴儿不能入土。我还亲耳听父亲讲过,他9岁的时候,曾在沙土堆上亲眼看见过土匪头子杀人,先把人杀得半死,再往身上浇棉花油点天灯。还有,村里有个周三叔,三十几岁讨不到老婆,有一年他外出挖河时,娶回来一个奄奄一息的新媳妇。那姑娘得了绝症,估计父母也是没钱给她治病,就信了巫婆的话,说是只要嫁了人,“大喜一冲”,病就好了。结果,嫁人还不到7天,可怜的新娘子就一命呜呼了。我亲眼看见新娘子被装到一口薄薄的桐木棺材里,拉到沙土堆上埋掉了。因此,夜里去沙土堆上巡逻护林,是一件十分恐怖的事情。

沙土堆东西头各连着一个自然村,东头是新园子村,西头是柳园村。学校在沙土堆的中间地带,以学校为界,将槐树林分为东西两个巡逻区。同学们三五人一组,自由组合,由大队的专职护林员带队巡逻。原则上,住在村东头的同学巡逻东区,住在村西头的同学巡逻西区,但也可以自由调整。我一直巡逻西区,原因是西头的柳园村,有一门家族中的远房亲戚,因此对西区有亲切感。

有一次冬天巡逻,那天晚上月黑风高。走到林场西端时,我们饿得实在走不动了,就跑到柳园村的远房亲戚家,要了几块冰冷的熟红薯填肚子。不想回程时,天黑得伸手不见五指,我们几个迷路了,在一大片乱坟岗里转了很多圈,后来凭着狗叫声才辨明了方向。摸回家里时,鸡子都叫了。

在沙土堆上巡逻槐林场,走起路来十分吃力,因为每走一步,脚都会被沙土埋掉一半。经常累得半死,但也经常苦中作乐。秋天遇到白班时,巡逻前先找一处好记的地方,挖一个长条的梯形沙沟,上窄下宽,用干柴把沙沟烧热。林场边上多是生产队的红薯地,随便挖几个,丢到烧热的沙沟中,踩塌沙沟,上面用干沙封好,之后才开始巡逻。巡逻回来时,就能吃上热腾腾的烤红薯了。林场南侧有条黄蔡河,有时候也能抓几条鱼烤着吃。林场北侧,有一段搭界三队的葡萄园,和林场相隔几十米的开阔地。有一次夏天巡逻,我们几个从南边的黄蔡河里挖来胶泥,涂在赤裸裸的身体上,自己就和大地“天人合一”了。爬过那段开阔地,钻进葡萄园吃个溜够(河南方言:吃得心满意足)。那天看管葡萄园的是周六爷,他站在高高的木棚上向四周观察,但一直没有发现我们已经钻到他的眼皮子底下了。也许他压根想不到,林场巡逻队也会偷他的葡萄吃。

因此,后来我经常思考:和平年代,小乱子多出在外部,大乱子多出在内部;社会的强权部门,作起歹来,危害大着咧!

三、1976年

这种荒唐的教学方式之所以风靡全国,是因为毛主席1968年7月21日讲了几句话:“学制要缩短,教育要革命,要无产阶级政治挂帅,走上海机床厂从工人中培养技术人员的道路。”

改变发生于1976年。那一年,元月份周总理去世,7月份朱总司令去世,9月份毛主席去世,10月份粉碎“四人帮”。

1976年的秋假,父亲的一位朋友把我接到山东省东明县疯玩了一个月。回程时走了一天的路,刚回到家门口,邻家小朋友景平均就跑过来神秘地对我说:“毛主席死了。”我两眼一瞪警告他:“小心把你抓起来。”回到家里,看到父母脸色深沉,都不说话,我感到景平均说的话是真的。几天后,全国统一召开了毛主席的追悼大会。大李庄大队在田野上给毛主席搭了灵堂,松枝白花间挂着毛主席像,大队民兵营的十几个精干战士,持枪肃立在灵堂两侧。大李庄学校几百名师生和全大队几千名社员,分别列队,低头肃立,面向灵堂集体哭泣,会场呜呜泱泱的。追悼会是由我母亲主持的,她当时是大队支书。树上挂的大喇叭里,播放着华国锋主席用方言念的悼词,我一句也听不懂。突然间,听见身旁的一个同学骂了另外一个同学两句:还真哭了?你亲爹死了?接着,身后的王运同学捅了我一下,低声说:“一会儿去打乒乓球哈。”

王运是我的同桌,比我大几岁,长得五大三粗,黑不溜秋,除了爱打架,其他啥都好,就是学习不好。我那时正在读《水浒传》,受卢俊义的管家“李都管”名字启发,我给王运起个外号叫“王都管”,他当时很乐意接受这个封号。追悼会结束后,我和王运跑回学校打乒乓球,不想被校长王长修撞见了。校长发了很大的火,当场踩扁了我的乒乓球,没收了乒乓球拍子,还说要拿去烧掉。我当时想,王校长是东村家族中一个老姑奶的儿子,按邻居辈分,我还得喊他爷爷。不看僧面看佛面,我攒了一年的零花钱,才买了一副乒乓球拍子,他不至于烧掉吧!于是,我让王运去“跟踪”校长,发现校长转来转去,最后回到老师办公室,踩着凳子,把乒乓球拍藏在内屋檐里了。当天下午,趁老师办公室没人的几分钟空档,我和“王都管”从后窗翻入室内,采取人驮人的办法,迅速拿到那副拍子,之后溜之大吉。

又过了大约一个月时间,一天下午放学回到家里,看到老八路周玉龙大爷正和我父亲面对面坐着,俩人不时地抱头痛哭。我问怎么又哭了?周玉龙大爷抬头告诉我:“孩子呀!娘娘被抓起来了。”我问娘娘是谁?他说娘娘是江青呀!

紧接着,拨乱反正、小平复出、恢复高考、“一批双打”、全国科学大会、十一届三中全会,中国改革开放了,国家的大运回来了。

四、青春之歌的高中生活

高中时期,自行车基本普及了。高三时,母亲还专门给我买了一辆当时最时髦的“二六”自行车,俗称“大链盒”。但我经常把自行车借给别人,自己跑着回家,以此磨练意志。

高二上学期,期终考试完直接放年假。下午考完最后一科,当天下的鹅毛大雪积了一尺多厚,离家远的同学都没敢走。我感觉自己考得不错,心情很好,决定拉着同学陈胜轩雪夜归家,“马踏飞燕”,豪迈一番。我俩一出二中校门,就看到不远处停着一辆解放牌卡车,驾驶室里坐着女同学黄月的父亲。黄月的父亲,当时是闫楼乡供销社主任,和我父母是老朋友,我只要上前说一声,就能坐汽车回家了。陈胜轩倒是想坐车,我担心他耽误了我心中的“壮举”,就拉着他快速离去了。机缘巧合的是,陈胜轩大学毕业后,和黄月结婚了。

那天夜里,老天雪后放晴。苍茫大地,银装素裹;鱼肚苍穹,满空繁星。虽说没吃晚饭,但我俩的心情十分豪迈,一路上“指点江山”,时而高喊毛泽东那首《沁园春·雪》:“北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔……一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。”每过一个村子,我俩的喊声都会引起一片密集的狗叫声。途中还即兴赋诗一首《雪夜归》,其中四句为“昼尽银装裹大地,夜半星月尽婆娑。最是豪迈处,雪野唱大歌”。二十多公里的雪路,连滚带爬,在雪野中亢奋了一夜,天亮前总算摸回了我家。

在县城的一中读高三时,有一段时间,我每天早起围着县城的内环跑一圈,大约有10公里吧!需要回老家时,往返三十多公里,我也多是走夜道。上世纪八十年代初,社会治安非常好,路上也很少见车辆,夜道十分安全。一路上,总是和“路友”指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。很是豪迈,很是嘚瑟。

我想,自己走夜道的功夫,得感谢父亲的启蒙教育吧!

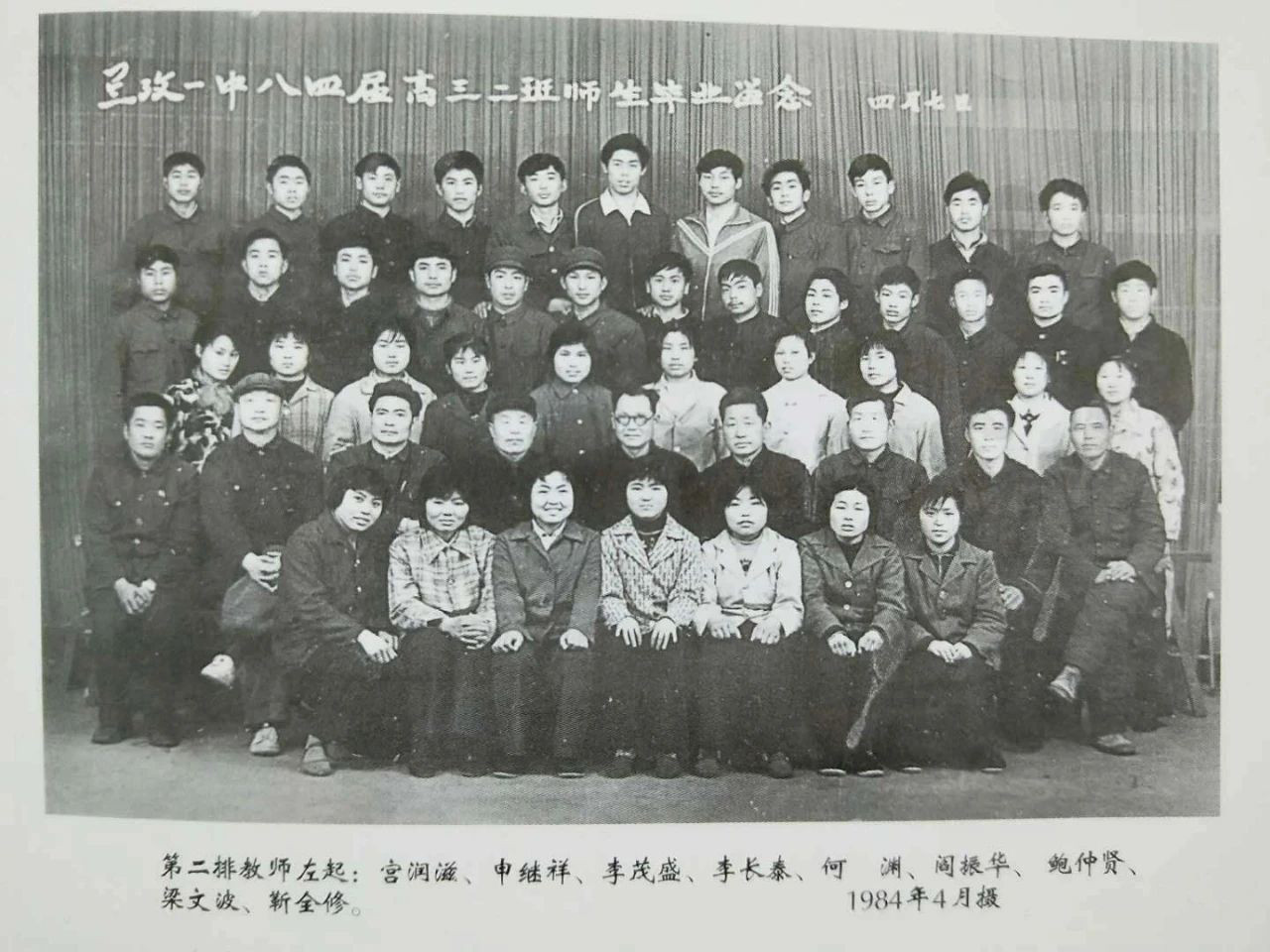

说到启蒙教育,得写写我的高中老师。我的《心歌远方》发表后,惊动了兰考县委统战部长刘广亮先生,他找到了一张老照片发给我。那是一张兰考一中1984届高三(二)班的毕业留念照,我当时是高三(六)班的班长。在照片中,我认出了自己的三位老师,分别是数学老师宫润芝、政治老师何渊、体育老师申继祥。

二排左一为宫润芝老师,左二为申继祥老师,左五为何渊老师

宫老师是浙江人,复旦大学数学系毕业,敦厚的中等身材,常年留着大平头,黑黑的国字脸上闪烁着一双大眼睛。宫老师当时家在开封,平时一个人住在学校北侧的一间教师平房中。初中时期,我的数学老师是家族中的大奎叔。大奎叔高中毕业,数学功底不深,每逢遇到学生问到疑难问题,他总是先交给我连夜攻关,第二天一早再公布答案。初三时,全乡数学竞赛,我得了第一名,并从此对数学入迷了。高中时期,我经常一夜不眠,最后为解通一道数学难题而欣喜若狂。因此,在一中上学时,我经常半夜敲开宫老师的房门问难题。宫老师从来没烦过,反而教了我很多深奥的函数知识。基于这个功底,大学一年级时,全校二千多人参加的《高等数学》竞赛,我又拿了一次第一名。对于宫老师,我内心一直很敬佩。更令人敬佩的是,每逢女学生到他的宿舍问作业,宫老师总是先开灯、开门、开窗,再请学生进门,十分注重师道尊严。

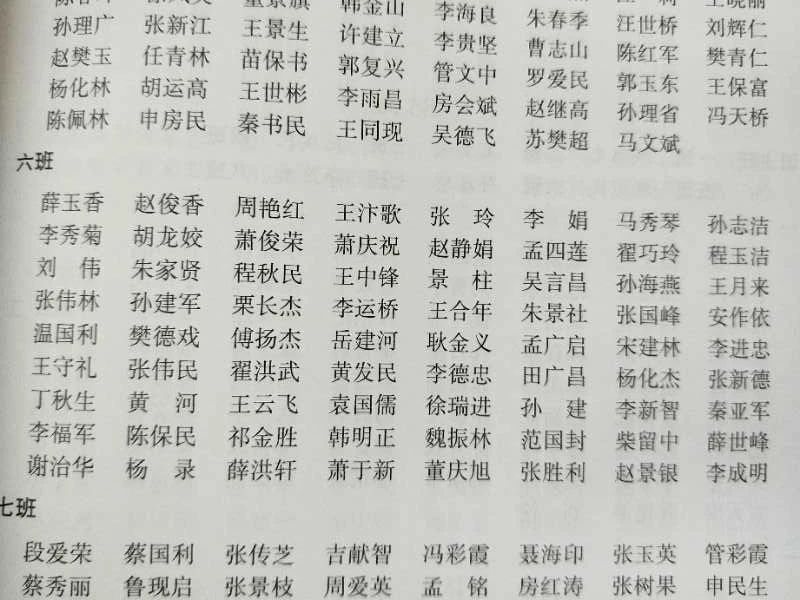

兰考一中1984届高三(六)班名单

何渊老师是解放前老河南大学毕业生,政治学功底深厚。和宫老师一样,何老师也是家住开封,每周“走读”到兰考一中上班。教我们政治课时,何老师大约已是六十岁的人了,瘦高个,白白的瓜子脸,稀疏的大背头,一副黑边的高度老花眼镜后面,深藏着一双带血丝的大眼睛。他一直表情严肃,眼神忧郁,学生们一般都不敢和他对视。何老师对复读生恨铁不成钢,高三开学的第一堂课,我至今记忆犹新。他看到有很多自己熟悉的复读生,一上讲台就开批了:“老十八们,又来了?胡子一刮,还是十八。复习几年都考不上,知道啥叫丢人吗?”接着又严肃地自嘲一番:我考大学前,老师告诉我,上大学的日子好过,跟老蒋差不多。老蒋过的啥日子呢?夏天躺在竹板床上,床前支着油条锅,床后挂着糖罐子,先咬一口油条,再馕一把糖(馕:河南方言,拼命地往嘴里塞食物)。台下顿时哄堂大笑,何老师总是这样,先“骂人”,再调和。

申继祥老师人高马大,圆胖脸,大眼睛,白皮肤,总是一副松松垮垮的样子,不紧不慢,和风细雨。他的办公室在学校二进门口的体育器材室中,房间很大,因为带了很多体育特长生,总是有人进进出出。有一次,他组织我们班五千米长跑竞赛。跑步是我的拿手戏,我轻松地得了第一,从此引起了他的重视。之后,申老师经常把我叫到办公室,教了我很多田径知识。所以,我上大学后的选修课,田径就是其中之一。申老师那时鼓励我,如果能拿到省级健将,高考可以加分。我当时已经被评为开封地区的三好学生,高考可以加10分,所以就放弃了。再说,省级运动健将也不是好拿的。

说起申老师,得说说他教的体育特长生。有很多同学,学习成绩一般,但十分热爱体育。申老师因势利导,培养了很多体育特长生,并进入了大学校门,我的好朋友张胜利就是其中一个。

高三的一个冬晚,我正在教室推算一道数学难题,体育委员张胜利突然跑过来,慌慌张张地告诉我,班上一个女同学被男友甩了,闹着要自杀。那位女同学是复读生,原和男友是同班同学。她的男友是体育特长生,也是我的朋友,上一年考到郑州上大学了,这家伙到了省城有啥变化,咱也不知道。我感觉事情有点复杂,瞪了半天没说话。张胜利着急地说,双方都是好朋友,你是班长,出面摆平吧!我回答说,好吧,你去找她吧!那天晚上,张胜利发疯地到处跑,终于找到了她。我们仨在一中西边的冰湖边上谈了很久,我双脚冻得生疼,就说,我们去火车站候车室说吧。在火车站候车室里,终于做通了女同学的思想工作。跑回学校时,大门已经紧闭,只能再跑回火车站候车室,三个人干瞪眼坐着。早上六点钟,听到学校的起床铃,我们才跑回学校,接着跑早操。

张胜利还有一次惊险的跑法。也是一个冬晚,兰考电影院放映《预备警官》。当时班上的生活委员是丁秋生,他热心地鼓捣我和张胜利一起去看一场。开演前,张胜利抽烟,年轻的女监督员拿手电筒照照他,本是示意不能抽烟。张胜利很不耐烦,直接把烟头扔在人家脸上了。那女孩也不是瓤茬,直接走过来,劈脸给了他一耳光。张胜利觉得这人丢大了,决心伺机报复,我一直安慰和劝阻他,但是,事情还是发生了。电影放映到中场时,灯光黑暗,张胜利早已观察到那个女孩坐在后排打瞌睡。我一眼没看见,张胜利就跑过去进行了偷袭,之后弓着腰,跑到一个角落坐下来,反穿大衣,继续看电影。电影散场后,走出放映厅,发现整个大院灯火辉煌,院子大门紧闭,旁边派出所的干警集体出动,逐一排查张胜利。我在院中观察了几秒钟,迅速往南一指,张胜利已经跑进露天厕所,翻墙而逃了。后面有人追,就是追不上。等我和丁秋生回到宿舍,可爱的张胜利同学,没有洗洗,已经睡了。

忆往昔,峥嵘岁月稠。

经济学中,有个名词叫“机会成本”,是指有时候选择经营一个项目,必须放弃其他项目,其结果可以用货币衡量。其实每个人恋爱结婚,也有“机会成本”,但其结果却无法衡量,并可能有天壤之别。所以说“男怕入错行,女怕嫁错郎”。人生更是如此,不管选择什么路径,人人都想成功,结果却无法衡量。但是,所有成功的人文要素,都离不开读书、跑着、坚忍、怀旧等等。

读书的好处,就是让我们落后于时代,尤其是落后于那些时髦的、堕落的时代;跑着的好处,就是让我们始终处于竞技的状态,天真地付出,成熟地接受;坚忍的好处,就是理想中非你不可,现实中没你也行,也不会因为被疯狗咬了一口而停止前行;怀旧的好处,就是让我们不会忘本,从而建立底线意识,脚踏实地,感恩惜福。

人有所成,决定于方法论,方法论决定于世界观。而每个人的世界观,都是他读书与经历的思想提炼。