景柱,1966年10月生,河南兰考人,中共党员,北京大学博士后,教授、博士生导师,中国民间商会副会长、海马集团董事长,海马汽车创办人、海保人寿创办人。

古济阳县,秦朝时隶属于砀郡,汉朝时隶属于陈留郡。唐朝贞观中期,济阳县废入冤句县。冤句县也是秦汉古县,辖域为现东明县的大部分地区。唐朝景龙元年(公元707年),曾在山东邹平市重设济阳县,但在唐朝元和十五年(公元820年),那个济阳县并入高苑县。今天的济南市有一个济阳区,原来也叫济阳县,不过是在南宋时期设立的。

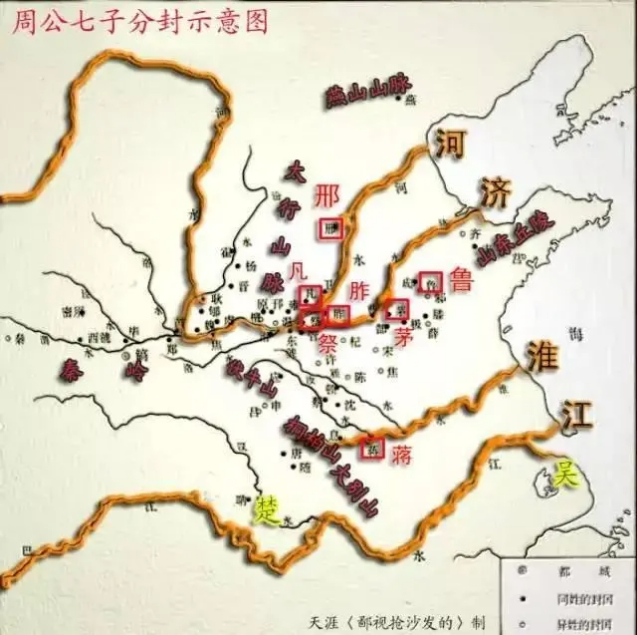

济阳之名,源于济水。古代所谓“五岳四渎”,“五岳”不言而喻,“四渎”是指各自独立流入东海的内陆河流。金元之前,在今河南境内的黄河南侧,有一条济水河道。济水“三隐三现”,独立入海,原和黄河、长江、淮河一起,被称为中国古代的“四渎”。济源、济阳、济宁、济南等地名,都是因济水而得名。金元之后,黄河河道南移,先“夺淮入海”,逼迫淮河借道长江入海。到1855年,黄河突然在兰考县铜瓦厢摆尾东北方向,侵蚀淤塞了济水河道。今天的黄河河道,郑州到济南这一段,大部分和老济水河道重叠了。所以,古代的“四渎”,今天只剩下黄河与长江了。

汉武帝刘彻曾在济阳县修建了一所“济阳宫”,作为自己巡视天下的行宫之一。西汉末年,刘秀的父亲刘钦任职济阳县令,刘秀就出生在“济阳宫”里。刘秀六岁时,刘钦调任到南顿县(今河南项城一带),刘秀也跟着父亲离开的济阳。后来,刘秀起兵反王莽,一开始战事不利,曾经逃回“济阳宫”,躲过一阵子。因此,兰考是出过正牌开国皇帝的,而且是从兰考出发,一路打拼成长为皇帝的。

那么,汉武帝为什么要在济阳建一个“济阳宫”呢?有两个线索可供探讨,一个是黄河决口,一个是泰山封禅。下面,我们先分析一下第一个线索。西汉时期,黄河在现河南省境内的流向,大体上是从洛阳北侧的孟津县,流向新乡南侧的延津县,再经现濮阳市南郊流入山东境内。司马迁在《史记》中,记载了西汉时期的两次黄河决口。一次是汉文帝时期的酸枣县(今延津县)决口;另一次是汉武帝时期,在现濮阳市西南郊的瓠(hù)子决口。

汉元光三年(公元前132年),黄河在今濮阳市郊区新习乡境内的瓠子地发生了决口,向东南流入钜野泽(亦称大野泽,今山东巨野县境内)。之后,黄河夺泗水、冲淮水,导致十六个郡受到大灾。当时西汉的丞相是武安侯田蚡,他是汉武帝的舅父。田蚡的封地就在决口附近的黄河北岸,今山东省夏津县一带。黄河从南岸的瓠子决口,田蚡的封地再无黄河之忧了。田蚡当时向汉武帝进谏曰:“江河之决皆天事,未易以人力为强塞,塞之未必应天。”于是,汉武帝就对黄河放任自流了。

二十二年后的元封元年(公元前110年),汉武帝第一次到泰山封禅,看到了灾区百姓的疾苦,愧心于上苍,于是决定封堵瓠子地决口。

《史记?河渠书》中记载:“于是天子已用事万里沙,则还自临决河,沉白马玉璧于河,令群臣从官自将军已下皆负薪填决河。”就是说,汉武帝泰山封禅之后,到东海万里沙处祭了海。之后回到黄河决口处,沉白马玉璧祭黄河。并命令随行将军以下的官员,都背柴负薪去堵决口。其实,同时还征调了上万名河工,但工程进展十分困难。为此,汉武帝在封堵瓠子决口期间,先后作了两首《瓠子歌》,以壮士气。堵住决口后,汉武帝又在决口之地建了一座“宣房宫”,以示皇恩浩荡。

关于汉武帝的两首《瓠子歌》,有几个版本,大同小异。前一首写洪水造成的危害,后一首写堵塞决口的战斗场面。粗略综合整理为白话文,大意如下:

《瓠子歌一》

瓠子决口啊天将奈何?

水势浩大啊人间不安!

山已削平啊仍堵不住!

钜野之泽啊四处流淌!

鱼虾喧嚷啊逼近冬日!

河水横流啊仍不臣服!

蛟龙驰骋啊游向远方!

水归旧道啊需要神助!

若不封禅啊怎知此事!

我怨河伯啊为何不仁!

泛滥不止啊愁煞本尊!

淮水泗水啊都已流满!

缓缓流淌啊不思回返!

《瓠子歌二》

河水汹涌啊激流潺潺!

北流迂回啊疏浚太难!

用尽柴薪啊已沉玉璧!

河伯已应啊柴薪不足!

柴薪不足啊卫人之罪!

烧饭用尽啊怎么堵水?

伐尽竹园啊以阻土石!

司马迁在《河渠书》中最后写道:“余从负薪塞宣房,悲瓠子之诗而作河渠书。”就是说,司马迁当时也在现场,他也背着木柴去堵宣房宫旁的瓠子决口,为皇帝所作《瓠子歌》感到悲伤,从而写了《河渠书》。

从司马迁的记载中,可以分析出,在封堵瓠子地决口的过程中,汉武帝常在现场督战。那么汉武帝当时住在哪里呢?下面,我们再从第二条线索上分析一下。

自古以来,到泰山封禅的皇帝共有六个,分别是秦始皇嬴政、汉武帝刘彻、汉光武帝刘秀、唐高宗李治、唐玄宗李隆基和宋真宗赵恒。除了汉武帝,其他五个皇帝都是在任期内到泰山封禅一次。但汉武帝一生好大喜功、偏爱迷信、个性张扬、作风豪迈。他在二十七年内,十登泰山,六次封禅。

从封禅路线上讲,根据当时的黄河和济水的走向,汉武帝应该是先从西安到洛阳。然后沿济水东下,过开封,经济阳,再东临泰山的。其中,开封以东的路线,大体上也是后来宋真宗赵恒泰山封禅所走的路线。在长达二十七年的时间内,汉武帝十登泰山,文武百官,前呼后拥,浩浩荡荡,车马劳顿。因此,在沿途修建皇帝行宫,是天经地义的事情,这应该就是“济阳宫”的来源。

张岂之主编的《中国历史》上讲,济阳县在今兰考县东北,就是现在兰考县固阳镇到南彰乡一带。这个地方离瓠子地决口地,直线距离不超过八十公里。因此,汉武帝在封堵瓠子地决口期间,也许就是住在“济阳宫”,以便随时阵前督战的。

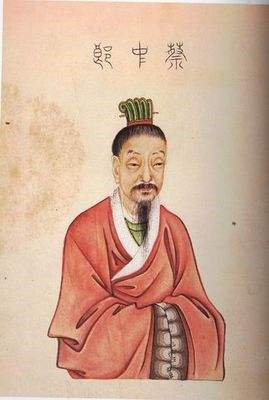

那么,“济阳宫”在历史上真实存在吗?它当时在哪里呢?我们在正史中考据一下。东汉有位著名的文学家、书法家、音乐家,叫蔡邕(yōng)。蔡邕是河南杞县人,也是著名才女蔡文姬的父亲。蔡邕一生学富五车,著作等身,藏书万卷。明人张溥编辑的《蔡中郎集?卷五》中,有这样的记载:“济阳有武帝行过宫,常封闭,帝将生,考以令舍下湿。开宫后殿居之。建平元年十二月甲子夜,帝生,时有赤光,室中皆明,使卜者王长卜之,长曰:‘此善事,不可言。’岁有嘉禾,一茎生九穗,长于凡禾,因为尊讳。”

这一段翻译成白话文就是:济阳有汉武帝的行宫,常年封闭着,刘秀帝快出生时,县衙的寝舍潮湿,刘钦县长一家住进了济阳宫后殿。建平元年十二月初一夜里,刘秀帝诞生了,当时天放红光,屋内通明,于是请占卜人王长算卦。王长说:“这是大吉之事,神机不可外泄。”济阳当年长出了奇异的谷子,一颗谷上结了九个穗子,而且比一般的谷物高,因此取名为秀。

但是,以上这段话并不是蔡邕写的,而是他整理收录的《光武济阳宫碑》,此碑是一个叫尹巩玮的人立的。碑文中有一段写道:“小臣河南尹巩玮,先祖银艾封侯,历世卿尹,受汉厚恩,玮以商箕馀烈。郡举孝兼,为大官丞,来在济阳。愿见神宫,追惟桑梓,褒述之义,用敢作颂。”

这一段译成白话文就是:小臣是河南的尹巩玮,祖上封侯,历代为官,感念大汉厚恩。到我尹巩玮这一辈,蒙祖上遗恩余烈。郡上举孝廉,我当上了大官丞,来到了济阳县。天随人愿,见到了神宫。追思乡土,心怀敬意,斗胆作文,用来歌颂。

需要说明的是,尹巩玮所称的“河南”,并不是今天的河南省。秦汉时期,以西安为中心,以黄河为参照物,把现在山西西南一带称为“河东”,把现在陕北黄土高原一带称为“河南”。这有点像欧洲把西亚地区称为“中东”一样,需要放在一定的历史空间中去理解。

蔡邕生前最大的愿望是编书写《东汉史》,因此,他一生颇爱收录各种碑帖,记录历史,做了大量准备。但由于蔡邕介入了董卓和王允的政治斗争,最后被王允收狱,死于牢中。历史记载,蔡邕有个女儿被封为济阳县君。

蔡邕身为国之重臣时,去济阳视察工作,看望女儿,发现并收录《光武济阳宫碑》,也在情理之中。从碑文中分析,这个叫尹巩玮的大官丞,是碑文的原创者。并且,尹巩玮的生活年代明显早于蔡邕。

《后汉书?光武帝纪》中,也有类似的记载,但和蔡邕的记载大同小异。《后汉书》是南北朝时的范晔所作,范晔比蔡邕小265岁。史学界研究发现,范晔所作的《后汉书》,大量引用了蔡邕的研究成果。

《二十四史》中,司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔的《后汉书》、陈寿的《三国志》,被称为前四史。在前四史的编写时代,朝廷干预得少,作伪也少,相对而言,可信度更高。综合分析,在历史上,济阳宫是确实存在的,位置应该在今天兰考县的固阳镇以东一带。同时,刘秀诞生于济阳宫,也是有史实依据的。

——行者2020年5月12日于郑州