景柱,1966年10月生,河南兰考人,中共党员,北京大学博士后,教授、博士生导师,中国民间商会副会长、海马集团董事长,海马汽车创办人、海保人寿创办人。

因为哲学既是形而上的也是形而下的,所以世界既是意识的也是物质的;因为人类既是肉体的也是灵魂的,所以认识既是唯物的也是唯心的。肉体与灵魂,合于一心,分于二心;当人魂不附体时,轻则遭受惩罚,重则遭到毁灭。心定魂定业善,心散魂散业恶。人间万象都是物质与意识的相互作用。

一、善恶

善恶是道德哲学中最基本的一对概念,通常作为道德与不道德的同义词使用。

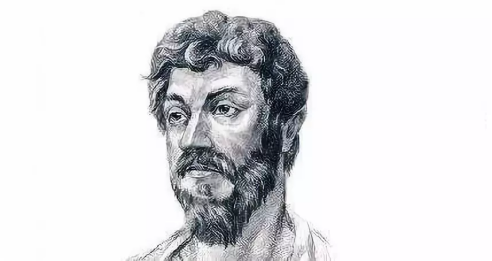

善恶之争,起源于人类的远古时代。基督教传统认为:自从人类的始祖亚当和夏娃违背上帝之命,在伊甸园偷吃了善恶禁果之后,人类就有了原罪,内心就有了恶。但古罗马哲学家马可·奥勒留·安东尼讲:“善的源泉在内心,如果你挖掘,它将汩汩地流出。”荷兰近代哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎坚信,每个人必然追求他所认为的善,而避免他所认为的恶,这种趋善避恶是人的本质与本性。

古罗马哲学家马可·奥勒留·安东尼

在中国古代哲学中,孟子的“性善论”一直是儒家之正脉。“恻隐之心仁之端也,羞恶之心义之端也,辞让之心礼之端也,是非之心智之端也。”孟子认为人之所以异于禽兽,就在于有此“四端”,因此,人之初,性本善。与孟子相反,荀子则提出了“性恶论”,认为“人之性恶,其善者伪也”。荀子的学生韩非子则进一步提出:“夫圣人之治国,不恃人之为吾善也,而用其不得为非也。”因此荀子的学说就成了孔儒分化出的法家根脉。

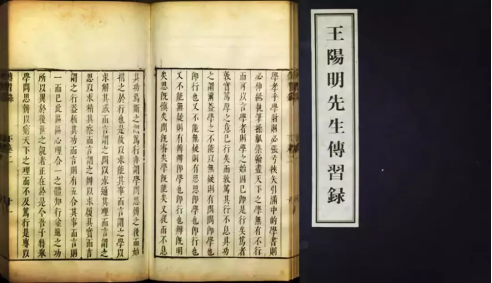

王阳明在《传习录》中写道,看到别人家的小孩掉进井里时,人自然会动恻隐之心,这就是良知。其实,王阳明这个说法并不全对,有些人中了心魔之后,看到别人家的小孩掉井里时是不会动恻隐之心的。德国纳粹曾批量屠杀犹太儿童;无良之人看到别人跳楼自杀,不但不去救人,还大声催促“快点跳”,这就是人性之恶。儒释道三家度人度己,但重在度己,度人最终还是要靠法治,正如孟子的主张,杀无仁为大仁。因此,法礼共治,先礼后法,重在法治。

王阳明《传习录》

在人类历史上,不断有思想家试图超越善恶对立论的狭隘视野,从新的角度诠释善恶观。德国古典哲学家康德认为:人作为感性和理性的统一体,本无善恶之别,就其本能和气质而言可能是善的,也可能是恶的,这最终决定于人的自由意志是服从道德还是违反道德。奥地利现代心理学家弗洛伊德也认为:人本质上不分善恶,但人在现实生活中,受到善恶两种相互矛盾又同样强大的力量所驱动,就会分别产生善与恶。

其实,善恶二论都是人性之本,更是人性大学,佛家讲“念善则造善业,念恶则造恶业”。每个人的灵魂在修行之前都有善恶二重性,关键看心中的执念是善还是恶。因此人生需要修行。

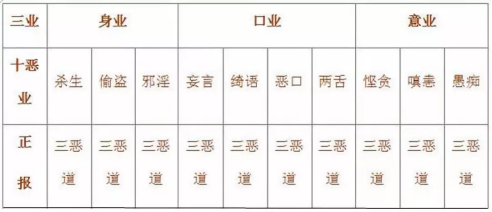

佛家认为人性十恶业都在身、口、意。其中,身三恶为杀生、盗窃、邪淫;口四恶为妄语、绮语、两舌、恶口;意三恶为贪、嗔、痴。在当今社会中,身三恶已纳于社会治理;口四恶多沉淀为个人口碑;而意三恶属于形而上,所谓知人知面不知心,可谓“三大恶”,祛意三恶主要靠个人修行。佛家对应十恶讲十善,为求十善持十戒,而持戒就是修行。佛家讲的十戒都是出世之道:一不杀生、二不偷盗、三不邪淫、四不妄语、五不饮酒、六不涂饰、七不歌舞及旁听、八不坐高广大床、九不非时食、十不蓄金银财宝。这其中,前三戒防身,第四戒防祸,第五戒防前四戒,因此前五戒是基本戒,也是每个入世之人修行向善的基本之道。

在修行方面,佛家又讲了六个到达彼岸的方法,那就是“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧”,叫六波罗蜜,也叫六度万行。在六度万行中,持戒、禅定、智慧为“三大度”,对应于十恶之中的“三大恶”,就是佛家强调的“勤修戒定慧,熄灭贪嗔痴”。

总之,人性在自然属性中本无善恶,但在社会属性中却能形成善与恶的一体两面。虽然世上总有为富不仁者,但在古希腊和古罗马社会中,人们认为善总是和财富联系在一起的,正如管仲所言:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”与此同时,恶总是和贫、贪联系在一起的,所谓穷山恶水出刁民,这在扶贫工作中有明显表现;而那些被打倒的“老虎”“苍蝇”们,皆因一贪,不修戒定慧,必定贪嗔痴,从而六道轮回、因果报应。

二、修心

佛教传入中国后,就成了中国文化的重要原素,在宗教、哲学、文学、艺术等方面有其特殊的影响。佛教是“业”的学说,所谓业就是人的一切行为和动作,包括说的和想的。因此,业是因,报是果,今生的业报于来生的果,来生的业报于再来生的果,如此生死轮回。

佛家认为宇宙的一切都是心的表现,所以现实都是虚幻的、暂时的,但无知的人还是苛求与迷恋它,这就是“无明”。无明而生贪嗔痴,就会因果报应,万劫不复。要脱离贪嗔痴这三大苦海,唯一的希望就是将“无明”换成觉悟,觉悟就是“菩提”。而要获得觉悟就要修心,积累不再贪恋的业,慢慢就会从生死轮回中解脱出来,这种解脱叫做“涅槃”。修心的最高境界是觉悟到如实认识一切的终极智慧,这种智慧就是“般若”。从科学的角度讲,人心本是物质的,人心的功能主要是泵血运输;灵魂才是意识的,而意识完全是大脑运作的结果。宗教上讲的心,实际是基于灵魂的思想、观念、精神等核心意识。因此,从宗教的角度讲,心是万善之本,也是万恶之源,修行先修心,修心即度魂。

佛法的“教外别传”,有“以心传心、不立文字”的教义,并因此分化出了禅宗。禅的梵文原意就是沉思与默虑,因此,冯友兰将禅宗称为静默的哲学。在中国,虽然魏晋时期就已经产生了禅宗的理论背景,但佛家只将南北朝时代从印度来中国修行的达摩视为中国的禅宗始祖。

禅宗主张“即心即佛”“非心非佛”,重点是修心。禅宗五祖弘忍在唐代坐化之后,他的徒弟神秀创立了北宗、慧能创立了南宗,禅宗从此发生了分裂。后来南宗影响越来越大,慧能就被奉为了六祖。慧能主张:“菩提本无树,明镜亦无台。本来无一物,何处染尘埃。”慧能对禅宗的贡献在于把禅修引入了日常生活,主张不修之修,在不修之修中修心,这实际是在日常生活中修炼灵魂的定力。因此,六祖之后,禅宗主张修行者以无心做事,自然地做事,自然地生活。抛弃有心,达到无心,这正是道家所说的“无为”和“无心”。因此,在佛教传入中国初期,一知半解的人总是用道家的逻辑诠释它。禅宗的人常说:“终日吃饭,未曾咬着一粒米”“终日着衣,未曾挂着一缕丝”。但这两句话不能简单地理解为“酒肉穿肠过,佛祖心中留”,因为济公还讲了后两句:“世人若学我,如同进魔道。”

诞生于宋代的陆王心学本属于新儒学,但受禅宗影响巨大,也可以说是禅宗的分化。陆九渊和朱熹虽然是朋友,但他们的哲学思想却分歧很大。朱熹主张性即理,陆九渊主张心即理。到了王阳明时代,他则进一步强调为:“心之体,性也,性即理也。”王阳明认为孝悌与忠君,先有心后有理,而非朱熹主张的先有理后有心。因此,陆王心学实际上主张心是宇宙的立法者,也是一切的立法者,这其实就是禅宗的观点。

对于《大学》主张的格物而致知,王阳明认为:“格者,正也;物者,事也”,格物就是正事。因此格物而致知,就是正事而致良知。所谓正事,就是正面积极地实践做事,正事正办,正事办正,从而辨别世间的是是非非。王阳明认为,通过正事辨别了是非,良知便直接知之。事实上,王阳明主张的知行合一致良知,既传承了禅宗沉思默虑的修心之道,又为《大学》“致知在格物”找到了方法论。因此,王阳明的心学,是以心唱空并以儒求功;是出世的修心与入世的费心相结合;是世界观结合了方法论。如果说禅宗是就修心而修心的话,那么王阳明的心学则是既修心又修事;如果说禅宗是“静禅”的话,那么王阳明的心学就是“动禅”。

三、动禅

相对于禅宗的沉思与默虑,动禅就是通过“事上磨”,从而实现“心上修”。

当今中国社会中,有很多减肥者买了不少运动装备,也参加了很多减肥活动,但要么是三分钟热度的冲动,要么是花拳绣腿的表演,其结果往往是越减越肥。事实上,人类每公斤脂肪大约含9000卡路里热量,慢跑五公里可以消耗大约300卡路里。因此,即使饮食规律保持不变,每天慢跑五公里,坚持一百天就能减掉三公斤。而肥胖者之所以减肥失败,就是因为不懂得修动禅。其实,没有一个肥胖者生活在贫困家庭,但他们却大多生活在社会的中下层。上层社会的人大多身材匀称,在于他们懂得通过“事上磨”实现“心上修”,更懂得“心上修”可以通过“事上磨”,这就是所谓的贵族精神。因此,贵族精神中深含动禅之道。

日本当代作家山下英子提出了“断舍离”的观点。所谓“断”就是断绝不需要的东西,因为物品被使用才有价值;所谓“舍”就是舍去多余的废物,因为物品此刻在需要它的地方才有用处;所谓“离”就是脱离对物品的执念,因为物品要适得其所才显得美丽。她认为断舍离就是以“自己和物品的关系”为基准,判断并取舍物品的学问。因此,断舍离的主角不是物品而是自己,其思考逻辑是“这个物品我要使用且必需”,所以要留下来;而不是“这个物品还可以使用”,所以要留下来。在断舍离的逻辑中,主语永远是“自己”,时间轴永远是“现在”。其实,整理物品就是整理自己,整理自己就是整理灵魂。断舍离的妙处在于不用闭眼、不用打坐,就使人生环境变成了神圣空间。因此,断舍离就是动禅。

在现实生活中,动禅引申为既入世做事,又出世修心。比如,知识分子是学孔子的学而优则仕呢?还是学“竹林七贤”的醉隐于世呢?其实圣人总是既入世于求“三立”,又出世于论“三玄”。这种既入世又出世的哲学思想就是动禅。

理论上讲,常人修动禅并不难,只需要每天坚持一种专注。这种专注,要么是运动、要么是读书、要么是著作、要么是喝茶、要么是练功、要么是打坐等。修动禅的关键词是“每天坚持专注”,不能三天打鱼两天晒网,更不能心猿意马、朝秦暮楚,有条件的人最好每天固定时间修。这样做的目的是为了每天都能定神守魂,以致修心,从而达到曾子“吾日三省吾身”的效果。文武之道,一张一弛。在日常生活中,每天坚持一小时读书并一小时运动,对于常人而言,就是最好的不修之修。

世上修动禅最成功的大师当然是王阳明,他从心即理的原点出发,通过知行合一而致良知,最终文韬武略,功德圆满。另一个动禅大师是日本战国三杰之一的德川家康,他深受王阳明心学影响而力行儒佛合一。德川家康的遗训中深含了动禅的修炼之要:一、人之一生,如负重远行,不可急于求成。二、以受约束为常事,则不会心生不满。三、常思贫困,方无贪欲之念。四、忍耐乃长久无事之基石。五、愤怒是敌。六、只知胜而不知败,必害其身。七、常思己过,莫论人非。八、不及尚能补,过之无以救。日本幕府时代的战国三杰中,相对于德川家康而言,织田信长和丰臣秀吉出道更早,势头更大,但德川家康却是最后的集大成者,江户幕府历时265年,一直延续到明治维新。对于日本的战国三杰,有人比如织田信长是种粮的,丰臣秀吉是做饼的,而德川家康是吃饼的。其实德川家康一生都在勤劳耕种,一生都在持念动禅。

相对于朱熹的性即理和王阳明的心即理,明朝朴素唯物论的哲学家王廷相则提出了气即理,他所谓的气是指不灭的物质。王廷相反对善恶先验论,主张“性成于习”,即习惯决定成就,这为动禅理论提供了有力的唯物论支撑。因此,动禅实际是入世之人的行为持戒,是规律地修心并科学地做事。动禅之功在于修心,以致定魂,以致善业,以致通达。

四、执念

修动禅的主观能动性从来都来自于修行者的心。在人的灵魂中,一半是圣贤、一半是魔鬼。圣贤和魔鬼经常打架,只有心才能主持公道,因为心生执念、执念于心,执念就是动机明确且坚定执行的心念。

因此,万事不动心者不烦恼;少一丝心机,就少一份痛苦;心小者事大,心大者事小;心狭为祸之根,心旷为福之门;心是快乐之源,心是财富之本。但能做到这些的人,要么是心大量宽,要么是“没心没肺”。

心即理是王阳明的人生论。他认为阴与阳、善与恶、矛与盾,本来就是一体的;心就是宇宙,因此善与恶是物质的,也是意识的;无善无恶是心体,有善有恶是意动,知善知恶是良知,为善去恶是格物;人同此心,心同此理。因此,执念一定有善恶之分的。在芸芸浮世之中,心症重于癌症者比比皆是,但他们却浑然不知,反而自以为是;很多人一方面为追求功名物欲而身心憔悴,另一方面又怨天尤人欲逃离其中而不得,皆因他们心执恶念也。

同理,人间善业善功,也都是贵在坚持,坚忍而图成。因此,常人修动禅实际上又是很难的,难就难在不能坚忍。肉体不能坚忍者,其实是心不能执念也。所以,我们在生活中会经常发现,油腻哥忽然穿一双新跑鞋去晨练,一周后又重回早上自然醒的状态,几年后,虽然跑鞋买了一大堆,但也没见他瘦下来;再比如那些越戒越抽的烟鬼们,以及那位名不符实的二师兄“猪八戒”等等。

世间也有很多守心自修的劝世良言,比如:群处守嘴不惹祸,乱处守心不出错;让思想丰富,让心灵纯净;按心兵不动,如止水从容等等。但对于心无执念的人来说,这些“口头禅”实际上都是“嘴上戒”,因为“破山中贼易,破心中贼难”。因此,在社会的各种道场中,心漂的人总是浮躁不安,急于表现;执念的人总是宣通沉稳,和光同尘。

对于知行合一的认识论,王阳明认为知与行原本是一个功夫,知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成;真知就得真行,不真行就不会有真知。总之,知行不可分离,有知方有行,有行便有知,只有知行合一才能致良知,而致良知才是王阳明心学的主旨。所谓致,朱熹谓之“推极也”,王阳明谓之“行”,因此致就是兼知兼行的过程,就是“事上磨”;所谓良知,孟子谓之“是非之心,人皆有之”,王阳明谓之“知善知恶”,因此这里的良知就是道德意识,也指最高的本体。先有知行合一,而后才能致良知。

对于常人而言,知就是执念,行就是动禅,致就是修心,良知就是积善;知行合一,就是执念动禅;致良知,就是修心积善;知行合一而致良知,就是执念动禅而修心积善。在现实社会中,经常会出现“大院”中瞎编的政策和办公室中“三拍”的决策,缺乏足够民主的政策和缺乏足够市调的决策,都是违背知行合一致良知的主观臆断,主观臆断的执念之因,决不会结出积善之果。因此,正向的执念是一种坚守,负向的执念则是一种悲剧。

自省者自明,磨难者砥砺。对于常人而言,多是上有老、下有小、中间有烦恼,在繁乱疲惫之中积善求功,就要执念而动禅,动禅而修心,修心而定魂,定魂而善业,善业而功成。因此,执念是动禅之力,执念是修心之本,执念是善业之源,正所谓“一念抱持,成圣之要”也。

五、善业

前面讲过,佛家所讲的“业”是指人的一切行为、语言和思想。业包括善恶两面,但一般指恶业。

佛家对应“十恶业”讲“十善业”,即:“不杀生、不盗窃、不邪淫、不妄语、不绮语、不二舌、不恶口、不贪、不嗔、不痴。”善业积善果,恶业积恶果。广义的善业就是积善。

因为人心会产生种种欲望,欲望就会造业,先产生业因,后结出业果,因此有了因果报应。但有很多时候,因果不是现报,需要等一段时间或换一种方式再报,这个过程叫“业力”。业力本身没有控制者,也没有主宰者,是业因本身自带的力量。正如佛家常说的:“纵使千百劫,所做业不亡,因缘汇聚时,果报还自受。”世人也常说“三十年河东、三十年河西”,“不可仗势欺人”,“君子报仇,十年不晚”等等。因此,有人少年恶因报于晚年恶果;有人现在作孽,子孙将来受过等等。

世人对于恶业的抑制之道,重在“执念动禅,修心积善”。积善,既积阳善更要积阴德。所谓阳善阴德,《了凡四训》中讲道:“凡为善而人知之则为阳善,为善而人不知则为阴德;阴德天报之,阳善享世名;世之享盛名而实不符者,多奇祸;人之无过咎而横被恶名者,子孙往往骤发。”因此,玄学中讲:“一命二运三风水,四积阴德五读书”,这个观点不能简单地被批判为封建迷信。其实《易经》早讲过:“积善人家,必有余庆;积不善之家,必有余殃。”《淮南子·人间训》也讲道:“有阴德者必有阳报,有阴行者必有昭名。”

儒家的“业”一般是指人吃饭的行当或财富的形态。创业需要“执念动禅”,守业需要“修心积善”,但守业难于创业。守业不修心者败家,守业不积善者亡家,这其实就是“富贵不过三,风水轮流转”的业力。智慧的业主禅定了这个道理后,最后往往选择做慈善,而慈善就是阳善。做慈善既享世名又积阳寿,“中国百校之父”田家炳先生活了99岁,而另一位慈善家邵逸夫先生则活了107岁。其实,按照佛家的观点,阴德比阳善的福报更大。《司马光家训》曰:“积金以遗子孙,子孙未必守;积书以遗子孙,子孙未必读;积阴德于冥冥中,以为子孙无穷之计。”对于积阴德者,不可诈捐,更不可炫耀,《圣经》云:“施舍之时,不要让左手知道是右手所为。”前些年,中国出了个自我炒作的“慈善大王”,因为风头出尽,所以福报极少。

《汉书·董仲舒传》曰:“积善在身,犹长日加益,而人不知也;积恶在身,犹火之销膏,而人不见也。”千万不要否定老话,因为老话有几千年的业力。

——行者2018年7月12日于红燕堂